Drugstore Cowboy

Drugstore Cowboy

Elliot Edizioni

2008

9788861920286

Il misterioso James Fogle, autore di un libro soltanto, narrato in terza persona per acquisire il necessario distacco dalla sua drammatica esperienza esistenziale, dedica l’opera ai tossici che bazzicavano il suo giro nel 1974. Agli amici che morirono allora, o qualche tempo dopo; e alla luce dei suoi occhi. Una donna. Anfetamina, morfina, speed, Numorphan, Dilaudid sono i comprimari di un romanzo cupo e credibile: l’apoteosi e la discesa negli inferi di una persona che viveva sbagliando, e nell’errore manteneva un’etica. Un codice. Barbaro, o almeno essenziale: ma di codice si trattava. L’alter ego di Fogle, nel romanzo, si chiama Bob. È un drugstore cowboy, un drogato famoso in tutta la West Coast. Famoso per l’imprevedibilità, e per l’aspetto semplice e borghese. Curato. È un elemento mimetico, il suo aspetto.

Un passato tartassato tra riformatori e patrie galere (utili per fare esercizio fisico, dice), Bob è un rapinatore creativo, eccezionalmente scaramantico (idiosincrasia per i cappelli sul letto, e per i gatti). Avrebbe voluto scrivere “Tutto sui drugstore: una guida per drogati”, per spiegare accuratamente teoria e tecnica del furto. Con poesia. In effetti, sin dalle prime battute, si mostra coreografico: più che rapine sembrano balletti. Con tempismo micidiale, e una discreta capacità di variazione sul tema. Nessuna rapina si poggia sullo stesso spartito. C’è sempre qualche digressione, qualche sperimento nuovo. Non manca un artistico narcisismo, che strappa qualche sorriso.

Perché una persona così intelligente e creativa vive violando la legge? Perché rinuncia a un mestiere, a una famiglia, alla solidarietà nei confronti dei suoi simili? Forse perché riconosce come suoi simili solo i tossicodipendenti; o perché suo padre, operaio, ogni sera tornava a casa, stramazzando di stanchezza, e si ubriacava a tutto spiano per non pensare. E lui non voleva morire di lavoro, come lui: come larga parte degli occidentali. Oppure… oppure rinuncia ai nostri modelli di vita per la droga. Perché la droga per lui è sacra: non la compra, la scambia soltanto. Altrimenti, la ruba. E quando si droga si sente così: “Quando la droga gli entrava in vena, gli provocava un tiepido formicolio che saliva fino al cervello: sentiva una dolce esplosione che cominciava da dietro la nuca e cresceva sempre di più finché non provava un piacere così intenso, ma così intenso che il mondo intero diventava più tenero, più nobile. Tutto diventava stupendo. Il tuo peggior nemico non ti sembrava più cattivo. Le formiche nell’erba erano solo formiche nell’erba. Tutto si tingeva della sfumatura rosata del successo infinito. Non potevi sbagliare mai: la vita era proprio bella” (p. 19).

Compagni di viaggio, Rick, il suo braccio destro, Diane, tre figli alle spalle, regina della banda, e Nadine, bionda e stupida. Diane è la compagna di Bob. Appena si sono incontrati sono spariti a fare sesso per un pezzo, e lei è finita all’ospedale. Il piacere s’era confuso col dolore. E poi si ricominciava, come niente fosse, e i medici non capivano cosa avesse avuto. Divertente, a ben guardare. Nel presente della narrazione qualcosa è cambiato: i due si appartengono, ma non fanno l’amore da un mese. Prima viene la droga. Nadine è la compagna di Rick. Sono uno specchio del grande amore di Bob e Diane: oppure, una fotocopia un po’ sbiadita. Un’emulazione meno fortunata. La prima parte del libro si concentra sui successi – per così dire – della banda, rapine e droga a nastro, sin quando quella musica s’arresta. Si frammenta, e infine si spegne. Forse è per la violazione del tabù (Nadine lascia un cappello sul letto), o per la polizia in agguato a un passo. Forse è per l’incidente di Nadine. Oppure, chissà, perché Bob è stanco. E da un pezzo ha deciso che vuole provare a essere come tutti: a liberarsi dalla droga, a lavorare. Vuole disincantarsi, liberarsi dal sortilegio dell’evasione dalla realtà come unica realtà. La seconda parte del libro si concentra su un flashback delle storie delle due coppie, e del passato di Bob: sin quando non vorrà provare a essere quel che non è stato mai. E qui mi fermo, il resto della storia andrete voi a scoprirlo. Amandola, e traducendola nelle vostre vite (possibile? Come no. Chi di noi non ha dipendenze? E chi non ha perduto una donna perché lei non sapeva stare senza un uomo? Chi non ha violato la legge? E chi non ha cercato di smettere di sbagliare, senza riuscire? Chi può dire che i nostri errori e i nostri opportunismi siano meno gravi, e meno rovinosi?).

So che sognerete un finale diverso. È quel che volevo, quel che vorrei anch’io. Fogle gioca una strategia iperrealista nei dialoghi: la letterarietà non è semplicemente assente, è proprio estranea. Almeno nella prima parte, caratterizzata da un’azione fortemente ritmata, decisamente cinematografica. Eccezione curiosa: lo scrittore Mickey Spillane viene nominato (p. 58) come esempio di lettura sbagliata. Curioso omaggio. Fogle ha giocato a riprendere tempi, ritmi, ripetizioni e volgarità del parlato – in particolare, del parlato di una banda di tossici in vena di rapine – ed è riuscito nell’impresa di anticipare il gioco che Welsh rese eccezionalmente popolare, solo qualche anno più tardi, in “Trainspotting” (1993). Quando è andato a raccontare il rapporto di dipendenza tra il suo alter ego e la droga è riuscito nell’impresa d’essere convincente, crudo e vero. Così è stato quando ha descritto contrasti e contraddizioni della sua anima, e del suo rapporto con Diane. È un campione di etica basica: quando decide di vincere la dipendenza, è come se schiacciasse un pulsante. On, off. Di fronte a chi dubita, si limita a chiedere d’essere creduto:

“Io ero un drogato, mi piaceva la droga, mi piaceva pure quello stile di vita. Io ero il migliore di tutti. Lei non li conosce quelli come me, perché quelli come me non vanno in giro a mendicare droga. Escono e se la prendono. E se falliscono, finiscono in galera e smaltiscono la crisi di astinenza in qualche cella d’isolamento […]” (p. 192).

Droga, autodistruzione, redenzione: vana. Amore, passione, spettro d’una famiglia distrutta alle spalle, e di distrutte passate vite. Banditismo raccontato con naturalezza, come fosse un mestiere qualunque: degno discendente di quella narrativa americana che ha un padre e un pioniere in un autore dalla biografia altrettanto misteriosa, Jack Black (“Non c’è scampo”), e un discreto epigono, sicuramente meno profondo e meno linguisticamente potente, in Edward Bunker (“Come una bestia feroce”). Il libro di Fogle ha ispirato il film d’esordio di Gus Van Sant, “Drugstore Cowboy”, 1989: a differenza della pellicola non ha avuto troppa fortuna tra i lettori italiani. È un curioso fenomeno: almeno perché Fogle parla di droga con più semplicità e chiarezza di Welsh, e racconta una vita criminale con un tono tutt’altro che epico, senza millantare come Bunker. Il personaggio protagonista è un ribelle piegato da una tragica sorte, vessato da un oscuro sentimento di predestinazione sin dalle prime battute del libro; difficile che non vi affascini, o che – è un paradosso insolito, considerando la sua condotta scriteriata – non simpatizziate. Almeno, quando prende, alza la testa e piega la schiena, come noi tutti, per lavorare. Fogle è un autore che svela, progressivamente, un sentimento grande. Dà dignità a un tossico e alle sue rapine, senza cadere nella trappola della retorica contro il sistema e contro le dipendenze dei borghesi: quando parte con il j’accuse graffia e incide ma non annoia, non si ripete, non ci ossessiona. Semplicemente, dice. Dice quel che ha da dire, e poi forse s’accende una sigaretta e guarda fuori dal vetro. Pensando a lei, che aveva senso amare. È una donna, la droga.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

James Fogle (1936, Oregon, Usa - 2012), bandito e scrittore americano. Questo è il suo unico libro.

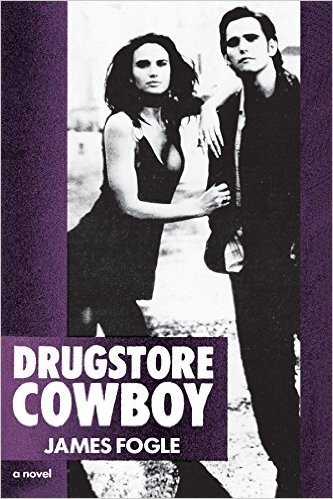

James Fogle, “Drugstore Cowboy”, Elliot, Roma 2008. Traduzione di Clara Nubile. Art direction: Franci&Patriarca. Collana Scatti.

Prima edizione: “Drugstore Cowboy”, Random House, 1990.

Il libro venne pubblicato soltanto un anno dopo l’uscita del film: “Drugstore Cowboy”, di Gus Van Sant, con Matt Dillon, 1989.

Gianfranco Franchi, ottobre 2008.

Prima pubblicazione: Lankelot.