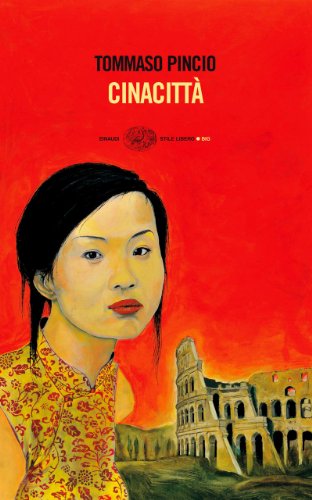

Cinacittà

Cinacittà

Einaudi

2008

9788806188634

Romanzo fantasatirico, antiromano e anticinese al contempo, “Cinacittà” si ambienta in un futuro non troppo distante dal nostro: soltanto, come avverte il colophon, qualora vi sembri che persone, occorrenze e cose si spingano al di là della finzione narrativa (in senso stretto), in ogni caso si tratta di chimere. “La realtà non è di questo mondo”, a quanto pare. Nel futuro prossimo raccontato da Pincio l'euro è stato sostituito dai globi: da non troppo tempo, a quanto pare (cfr. p. 48). E il narratore, Pincio, è uno che si presenta così:

“Ho perso tutto. La mia anima è evaporata, svanita insieme a quel poco che c'era dentro. Mi restano solo i fatti, e che sia romano è un fatto. Qui a Roma ho sperperato la mia esistenza e qui sono rimasto dopo l'inizio di quell'enorme e famosa estate che non è mai finita. Sono rimasto quando, infischiandosene del calendario, le colonnine di mercurio sono schizzate oltre i quarantacinque gradi” (p. 6). E' l'ultimo dei veri romani, stando a quel che la stampa scrive: la città, svuotata (emigrazione a Nord, post apocalisse climatica) è abitata e dominata dai cinesi. La minoranza della razza originaria è malridotta: esempio classico l'avvocato Trevi, caotico e trasandato, sciattone e pressappochista. Roma è diventata “un luogo di morte e dell'assurdo” (p. 45): di giorno si rimane chiusi in casa a dormire, sognando – come vampiri, scrive Pincio – che cali il sole; finalmente di notte si va a lavoro. Come se non bastasse, l'Eterna è stata massacrata da un'epidemia: la febbre romana (p. 205). Sembrava un raffreddore particolarmente aggressivo, diventava una malattia invalidante – spossatezza, febbre, prostrazione – e permanente.

Pincio, rinchiuso sin dalle prime battute a Regina Coeli (omicidio), racconta (nelle ultime battute scoprirete perché) come è arrivato a uccidere, e per quale ragione. Racconta di quando viveva in un relitto del passato: un albergo di via Veneto. Proprio quello dove Kurt Cobain aveva tentato il suicidio (la leggenda, ormai, lo dava per avvenuto a Roma) negli anni Novanta (cfr. pp. 38, 39, 149; cfr. “Un amore dell'altro mondo”). Racconta dei rimpianti della sua giovinezza: la capacità di sognare, in prima battuta, a vent'anni (p. 111): non rimpiange la frequentazione dei giovani, invece. Racconta il magnifico momento del lancio delle monetine al fu Bettino, presto esule ad Hammamet. Racconta l'amore per una ragazza cinese, un amore intossicante. Racconta come vede i cinesi.

Hanno tutti – scrive – un'espressione più vuota dell'aria (p. 8); hanno uno spiccato senso del brutto, e sono il popolo più materialista dell'universo (p. 81); hanno una sinistra fissa per le scatole (p. 99: “I cinesi dovrebbero baciargli i piedi, all'uomo che ha inventato le scatole. Non so come farebbero senza”); hanno una visione del mondo terribilmente fatalista.

“Hanno una parola per questo, tianming. Tian è il cielo, mentre ming significa ordine, comando. Per cui tianming è l'esecuzione di un ordine proveniente da altezze insondabili, il destino. Nel mio caso, però, sarebbe più giusto coniare un nuovo termine, wangming, perché il fattaccio che mi riguarda è farina del saggo di Wang” (p. 14).

Sinceramente, non mi sembra che il protagonista del romanzo si sia mostrato particolarmente razzista o classista come altrove ho letto. La sensazione d'essere stati invasi, in certi quartieri – proprio come l'Esquilino – da un popolo straniero (in tutto e per tutto) è limpida e condivisa, con sconcerto, fastidio e preoccupazione, dalla maggioranza assoluta della città. In certe zone della città, stiamo smarrendo popolazione e tradizione romana: tutto questo ha del grottesco, e del minaccioso al contempo. Pincio poteva essere molto più radicale e netto. A questo livello di satira, siamo dalle parti del buffetto amicale, non certo della sassata.

Le sassate, invece, si riversano sulla nostra stupenda e misera città. Qualche esempio da sangue al cervello: “Il tratto distintivo dell'autentica romanità è proprio la sublime ignoranza. Conosco bene il fenomeno. In virtù del semplice fatto di essere nato a Roma, il romano è convinto di sapere tutto quel che c'è da sapere mentre invece non sa un fico secco. E semmai se ne rende conto, la sua reazione immediata è di totale indifferenza (…). Niente lo commuove, nulla lo smuove (…). Non potrebbe fregarmene di meno: così si esprime il vero romano” (p. 12). Questa è quella che chiamerei sociologia da due scudi, ma andiamo avanti:

“Molli e sfiancati all'apparenza ma pronti al coltello e al sangue, diceva Stendhal dei romani” (p. 15): “A Roma prima o poi ci scappa il morto: è scritto nel codice genetico di questa città. (…) Prima si discute, poi ci si scanna” (p. 27): segue divertente omaggio a Romolo e Remo. Ma non finisce qua. L'Eterna è un troiaio (p. 27): la lupa capitolina era semplicemente “la moglie baldracca di un pastore cencioso (…) aveva l'abitudine di appartarsi nei boschi con tutti i giovinastri che le capitavano a tiro”. E via dicendo.

Trastevere? “Votato all'espansività, caciarone e cialtrone, il trasteverino, per fortuna razza estinta da tempo, alimentava la propria immotivata autostima ripetendo a chiunque la sua rozza visione delle cose: 'Perché io so' io, e voi nun siete un cazzo'” (p. 129): Pincio scrive “sò” e non “so'”, ma sospetto non abbia capito un cazzo. Imbastisce una storiella sull'antica natura di Trastevere: altro che parte della città come si studia nei libri di Storia Romana, parte popolata dai lavoratori del fiume e dagli operai... “Un regno di mucche e contadini: era questo il Trastevere” (p. 129). Questa è fantastoria: ed è favoloso che nessuno a Trastevere sappia chi è Pincio, a meno che non voglia restarsene rinchiuso nell'Esquilino sognando la California per qualche anno ancora.

Del resto, l'Esquilino “è un luogo malsano e malfamato, lugubre addirittura. Lo è dai tempi dei nostri antenati fondatori, quando era teatro di esecuzioni capitali e discarica di carcasse umane e animali (…). Molte volte si è cercato di riqualificarlo, ma per una ragione o per l'altra è sempre ripiombato nel degrado” (p. 100).

D'altra parte, quando uno sostiene che Polidori abbia scritto “Il vampiro” dimenticando Byron (cfr. p. 208), può starci che non abbia le idee chiare sulla città in cui vive, “ultimo romano” in mezzo ai cinesi. Capita.

Superata l'irritazione per aver sentito parlare male della nostra città da uno che ha adottato lo pseudonimo di uno yankee invisibile e mostruosamente sopravvalutato, e sempre tra gli yankee ambientava la sua scrittura, sino a oggi, "Cinacittà" rimane un romanzo fantascientifico atipico, mezzo allegorico e mezzo sporcato dal noir, facile alle cadute di stile e... americano.

Di romanesco verace Pincio non ha, sin qua, neanche il dialetto. E dell'Eterna sospetto non abbia capito troppo. Magari il prossimo libro lo firma “Sallustri”, e tutto cambia.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Tommaso Pincio, pseudonimo di Marco Colapietro, (Roma, 1963), scrittore italiano. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti. Ha fatto l'assistente per vari pittori, italiani e americani. Ha esordito pubblicando “M.” nel 1999. Collabora con “Repubblica”, “Manifesto” e “Rolling Stone”.

Tommaso Pincio, “Cinacittà”, Einaudi, Torino 2009. Collana Stile Libero Big.

Gianfranco Franchi, 29 maggio 2009.

Prima pubblicazione: Lankelot.

Romanzo fantasatirico, antiromano e anticinese al contempo, “Cinacittà” si ambienta in un futuro non troppo distante dal nostro…