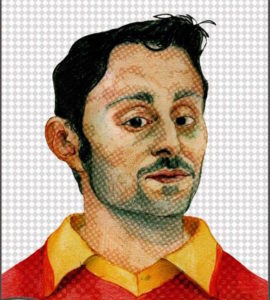

Alè: ecco Fabrizio Gabrielli, letterato civitasvetulino, vicedirettore dell’ormai mitico “Ultimo Uomo”, già collaboratore di Finzioni, Fútbologia, Rivista Studio, autore dell’apprezzata raccolta di storie di calcio “Sforbiciate” [Piano B, 2012], traduttore di Lugones e via dicendo. Così bravo e così romanista che non ci si crede. La prossima volta parliamo dei “Racconti fatali” e delle poesie di Leopoldo Lugones, caro al divino Borges: adesso Roma, solo Roma, Roma e basta. E quindi partiamo da un altro divino. Veniva da Xanxerê, Brasile.

Fabrizio, cos’è stato per te Falcão? Cosa rappresenta nel tuo immaginario?

La prima volta che sono stato allo Stadio Olimpico, o meglio dovrei dire che i miei mi hanno portato all’Olimpico, è stata in occasione di un Roma-Udinese: era marzo, avevo quasi 3 anni e Falcão segnò il gol del momentaneo pareggio di una partita poi finita in massacro, 4-1. Mi trastulla pensare che ero in tribuna e probabilmente ho incrociato con lo sguardo la gran punizione di Edinho. Comunque il gol di Falcão venne con un colpo di testa che non esprimeva né potenza né particolare astuzia, ma una specie di capacità di fluttuare a mezz’aria, di farsi etereo. Chiaramente lo avrei scoperto solo riguardando, a un trentennio di distanza, i video su YouTube di quella partita; eppure per qualche strano motivo è esattamente la stessa percezione che ho sempre avuto di Paulo Roberto Falcão anche quando non avevo la più pallida idea di come giocasse Paulo Roberto Falcão: un’eleganza sobria, un’aristocrazia per niente ampollosa, quasi decaduta, immalinconita, con le toppe sui gomiti della giacca. Il posto dei calciatori nel nostro immaginario è il caravanserraglio di memorie collettive e private: mio padre, per esempio, non gli ha mai perdonato la serata contro il Liverpool. Quindi non sono cresciuto con il mito di Paulo Roberto, per il quale arrivavo cronologicamente in ritardo: per me la sua figura filiforme, il numero che indossava – sai che in Argentina si dice che se Gesù avesse giocato a pallone avrebbe sicuramente indossato il cinco? – sono stati l’ombra di un Ancien Régime vittorioso, ma che non ho mai abbracciato. In più qualcosa che apparteneva a mio padre, e che perciò avrei dovuto sorpassare.

Quali sono stati i giocatori della Roma nei quali ti sei più identificato, nel corso degli anni? E per quale ragione, caso per caso (ruolo per ruolo)?

Ho avuto una preadolescenza calcistica abbastanza drammatica: vivevo in un paese in cui tutti i miei coetanei tifavano il grande Milan di Sacchi, a carnevale si vestivano da Gullit e indossavano le magliettine di Van Basten. Ero l’unico che tifasse Roma, e perdipiù avevo una certa fascinazione per gli unsung hero: i miei ricordi più belli sono legati alla doppietta di Gerolin contro il Bordeaux, a un gran gol di Piacentini in un derby, al palo di Rizzitelli all’ultimo minuto della finale di ritorno della Coppa Uefa contro l’Inter. Per Rudi Voller nutrivo sentimenti contrastanti: era fortissimo, era nostro però era pure vincente. Vederlo con la Coppa del Mondo tra le mani mi provocava turbamenti, non credevo fosse possibile che qualcuno coi nostri colori addosso potesse vincere.

Negli ultimi anni, forse sublimando e affinando quella particolare vena, mi sono affezionato con testardaggine a evanescenze ed epifanie. Non ho mai saputo odiare Jeremy Ménez, e sai anche chi mi porto dentro? Wilhelmsson. Credo che la fonte primaria dell’immedesimazione sia quel senso di inconcludenza latente che è uno dei pilastri dorati del romanismo.

Com’era il vecchio Olimpico, prima del fatidico restyling di Italia ’90? Com’è cambiata l’esperienza dello stadio, già allora? E oggi, cosa rimane del mondo in cui siamo cresciuti?

Non sono un sentimentalista, né un sostenitore delle Vecchie Maniere o di quella specie di piccolo mondo antico che dovrebbe rappresentare il mondo in cui siamo cresciuti, come lo definisci tu, che poi non è anche questo un mondo in cui, in qualche modo, stiamo crescendo? All’Olimpico prima del ‘90 non sono stato se non seduto dentro a un passeggino, probabilmente con un palloncino giallorosso legato al manubrio, quindi non saprei dirti. A me, oggi, che è poi mica troppo dissimile da come era nel ‘90 dopo il restyling, non dispiace l’Olimpico. Non riesco a provare un senso di repulsione, la sento come casa. Non conosco la cultura ultras in maniera così approfondita da dirti se l’esperienza-stadio è cambiata: non saprei neppure come identificarmi, in quale segmento di pubblico, io che ho quasi sempre visto le partite in Distinti o Tribuna. Anche se preferisco il cuore più prolet dei Distinti.

Cosa hai provato durante Lazio-Campobasso? E adesso, se ci ripensi, a trent’anni e rotti di distanza, cosa senti?

Ero un poppante all’epoca, probabilmente non avevo neppure mai sentito la parola “Campobasso” (temo invece che l’altra fosse già circolata in casa, dovessi dirti con quale approccio pedagogico rischierei di sbagliare, temo). Non so, sono andato a guardarmi qualche immagine, mi sembrano tutti molto felici al gol di Poli. Non essere scesi mai così in basso, con la squadra per cui tifi, credo sia un lusso raro. Ma per la dignità con cui si festeggia il salvataggio sull’orlo di un baratro non riesco a provare dileggio, mi stanno quasi simpatici.

Perché è così divertente leggere “Tuttosport”?

Non saprei, è divertente? Il mio edicolante di fiducia ne prende una copia soltanto perché c’è uno che gliela ordina, non sono un gran lettore e i titoli delle prime pagine che si vedono online non sono troppo distanti da tanta roba che si legge nella mazzumaja del microweb. Magari se uno superasse lo scoglio e si mettesse a leggere tutti gli articoli troverebbe qualcosa di buono, vallo a sapere.

Come stai vivendo l’esperienza della Roma bostoniana? Qual è il tuo bilancio, a 7 anni di distanza dal loro insediamento?

Prima di tirare un bilancio dovremmo capire che tipo di bilancio vogliamo stilare. È impossibile ridurre il discorso, sarebbe anche ingeneroso nei confronti delle tante, tantissime persone che lavorano dentro una società. Che intendi per Roma bostoniana? Io ne ho viste tante, ognuna diversa dall’altra. Ho visto la Roma di Luis Enrique e quella di Zeman, la Roma di Spalletti, e poi la Roma di Totti, la Roma di Salah, la Roma di Monchi, la Roma di un apparato media in crescita, la Roma che fa la campagna di comunicazione degli acquisti estivi 2017 più brillante d’Europa… Alla famiglia Sensi sono grato, per un miliardo di motivi, ma non sono un nostalgico, un passatista, un orfano dell’Auld Lang Syne giallorosso. E per tirare i bilanci aspetto sempre qualcosa che possa somigliare a una linea spartiacque.

Qual è il primo album di figurine Panini che ricordi? Chiudi gli occhi e dimmi quali sono i primi giocatori della Roma che vedi…

Aldair Nascimentos dos Santos. Stefano Desideri. Giuseppe Giannini. Un giorno con la paghetta della domenica comprai una quantità assurda di pacchetti di figurine. Mia madre disse che ogni doppione sarebbe stato uno sganassone. Penso di aver attaccato, una sopra l’altra, venti figurine di Desideri. Era diventato 3D, ce l’avevo in soggiorno. Ma soprattutto c’è questa figurina di Giuseppe Giannini, con i boccoli, lo sguardo fiero, sarà stato il ‘92 forse. Penso di non aver mai provato lo stesso sentimento, di pietas frammista a rabbia, per quello che era ai miei occhi un leader un po’ inconcludente, coraggioso ma senza autorevolezza. Pensavo, da ragazzino, che non sarei mai voluto diventare come Giannini.

Riusciremo mai a schierare un altro roscio, dopo Chierico e dopo Riise?

C’è stato un periodo in cui i capelli di Salih Uçan stavano prendendo quella piega. Siamo stati troppo poco pazienti con Salih Uçan. Anche con la sua, come dire, “roscitudine”.

Senti nostalgia del vecchio “Guerin Sportivo” cartaceo, oppure la risposta è che stai sublimando quegli anni e tutta quella cultura col tuo “Ultimo Uomo”?

La nostalgia è proprio un sentimento che non riesco a provare. Sul Guerin Sportivo ho costruito le basi più solide delle mie conoscenze, più che calcistiche, forse, geografiche. Gli devo molto: era il faro dei miei mercoledì di tredicenne. Leggendo gli editoriali di Marino Bartoletti credo di aver pensato, per la prima volta, che mi sarebbe piaciuto, un giorno, scrivere. A prescindere di cosa. Quel che facciamo con UU è completamente diverso per un sacco di aspetti, anche per i venticinque anni che separano le due esperienze, però forse un punto di contatto c’è: quello di approfondire senza cannibalizzare e lasciarsi cannibalizzare dall’attualità, e quello di farlo uscendo dai tracciati più battuti. Il problema del GS è che non si è saputo reinventare: non credo riuscisse più a parlare la lingua di chi cercava un taglio narrativo più slegato dalla neolingua del giornalismo sportivo italiano.

Qual è il momento più bello che hai vissuto allo Stadio, in vita tua? Che stagione era, e che cosa stava succedendo?

Il mio momento più bello è in realtà un momento abbastanza brutto. Penultima del campionato 2009-2010. Ho visto allo stadio la rimonta, il sorpasso all’Inter e la rovinosa caduta contro la Samp. La sconfitta in finale di Coppa Italia. Sempre con quella che sarebbe diventata, un anno dopo, mia moglie. Ma Roma-Cagliari scelgo di andarla a vedere con mio padre. Che era stato allo stadio l’ultima volta vent’anni prima, per farmi fare l’esordio in società. Insomma siamo lì che ci crediamo ancora fortissimo, fin quando il Cagliari va in vantaggio. Sembra l’epilogo di una stagione sfortunata, e invece in quattro minuti, con una doppietta, Totti ci fa tornare in carreggiata, rimandando i verdetti all’ultima di campionato. Ecco, io negli occhi di mio padre quel giorno ho visto una speranza che non gli avevo mai saputo carpire. Credo di averlo messo anche nell’esergo di “Sforbiciate”.

Immagina di essere il Presidente della Roma. Scegli l’allenatore, il direttore sportivo e il nuovo capitano. Spiegaci perché…

Lo so che vorresti sentirmi mettere, in uno qualsiasi dei tre ruoli, Francesco Totti. Non lo farò. Monchi è un grandissimo ds, e spero faccia bene a Roma, ma che soprattutto si senta libero di cavalcare le proprie intuizioni, di mettere appieno a frutto la sua esperienza. Mi piace molto, come allenatore, Jorge Sampaoli, sarebbe bello vederlo incastrarsi, un giorno, con le sue convinzioni e ossessioni, nel calcio italiano. Alessandro Florenzi mi sembra un ottimo capitano: quando la fascia è sul suo braccio provo un senso di compiutezza, di giustizia.

Gianfranco Franchi, marzo 2018.

Prima pubblicazione: Mangialibri, “Caffè Sport”.