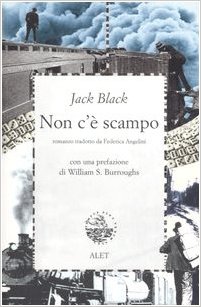

Non c'è scampo

Non c'è scampo

Alet Edizioni

2006

9788875200183

William S. Burroughs, borghese per nascita e per errore, e non per esistenza e scelte di vita, provocava: in questo libro, che adorava, aveva riconosciuto “una cricca di innocui perdigiorno e ladri, con un codice di comportamento che per me aveva più senso di quelle regole ipocrite e arbitrarie che i miei simili ritenevano ‘giuste’”. Al di là della discutibile condivisibilità di questo approccio, in realtà bisogna ammettere che si tratta di uno dei livelli di percezione: magari del più basso, del più viscerale. Io dico del più sbagliato. Nemmeno si riesce a credere che fosse questo l’intento autoriale: dovrebbe essere l’opposto, ossia dimostrare quanto sia pericoloso e autodistruttivo intraprendere certi percorsi. Filtrare certe esperienze perché siano superate.

In ogni caso, siamo entrati nel vivo della questione: l’argomento scotta. Questo è il memoir dei giorni da fuorilegge del sedicente Jack Black, misterioso scrittore americano nato poco prima del Novecento e morto, in circostanze mai chiarite (affogato), attorno al 1930. Era un vagabondo. Ed era un ladro.

Rispetto a “Come una bestia feroce” di Edward Bunker, questo romanzo d’una vita, diciamo autobiografico se vogliamo prestar fede all’esistenza in vita di Jack Black, ha già la natura di preziosa testimonianza storica e documentaristica, sociale e linguistica; ha una diversa umanità e un maggiore valore letterario: perché ha il talento di suggerire soluzioni e rimedi, perché tende a servirsi della propria esperienza per corazzare le nuove generazioni, liberandole dall’errore di credere nella liceità di determinate condotte. Chiaramente è invece pericoloso per intelligenze sensibili al buio, diciamo così, come quella di W.S. Burroughs. Perché il rischio è appunto, normalizzando, semplificando e “umanizzando” certe condotte e certe visioni del mondo, quello di legalizzarle: o di riconoscere loro almeno liceità. Solo un borghese rinnegato, per posa artistica, riesce a essere così perverso e distruttivo.

Massimo Carlotto, nel risvolto, ha un altro approccio. È rapito dal clima raccontato da “Non c’è scampo”: “Basta una chiacchiera ascoltata in una fumeria d’oppio per partire per l’avventura della caccia all’oro. E basta una chiacchiera per finire in carceri che già assomigliano a quelle di oggi. A quel tempo si viaggiava in treno. Un universo di rotaie lungo le quali scorre la storia di Jack Black” – non che Black fosse solo un chiacchierone, sia chiaro. Ma non è questo il momento di entrare nel merito. Burroughs, invece, è proprio nostalgico: “Dove sono gli accampamenti tra i boschi, le fumerie, i vecchi yegg che viaggiavano sulle aste, dov’è Mary stinco di maiale? Dov’è la famiglia Johnson? E come disse un altro ladro, François Villon, ‘Dove sono le nevi di un tempo’? Nelle parole dei poeti e degli scrittori, nei quadri dei pittori”.

Esattamente: nell’arte, trasfigurati. E quindi splendidi e vivi. Memorie alterate e fantasie. Vi attendono 24 capitoli, decisamente leggibili: scritti con uno stile e una ricchezza lessicale – come vedremo più avanti – che non vi farà rimpiangere il tempo dedicato all’opera, a differenza, faccio per dire, del piatto e fiacco memoriale di Garrett su Billy The Kid. Non aspettatevi manicheismo, questo libro rivendica la difficoltà di distinguere il male dal bene, confonde le acque, sospetta della vostra coscienza, vi costringe all’autocritica, all’esame di coscienza. È il caso di dirlo.

Al principio della storia, Jack Black è un vecchio bibliotecario. Alle spalle ha una strada che definisce “irregolare” (p. 16), per svolte “nette e improvvise”. Racconta molto (“tutto” non si può credere…) a partire dalla sua infanzia. Orfano di madre, molto povero, vive con un padre spesso assente. A 14 anni lascia la scuola e sceglie la strada, prima dei venti è stato già processato per furto con scasso. A 25 è uno squallido topo d’appartamento, a 30 un ladro rispettato; a 40 un bandito, un detenuto fuggiasco, un evaso, con 4 penitenziari alle spalle e tanta voglia di provare quello che ancora gli manca, San Quintino. Vuole raccontare quelle esperienze con un sorriso: quello di chi ha riconquistato autonomia e rispettabilità. Ordine, e armonia con l’alterità. Era un ragazzino che sognava di diventare prete o soldato, mentre studiava dalle suore. Affascinato da Jesse James, appena tradito e assassinato da un compare, simpatizza naturalmente per banditi e ricercati. Non servirà chiarire che suo padre, come Jesse James, era un reduce di guerra: sul fronte confederato, avverso agli unionisti, per ragioni che oggi non potremmo non condividere. James non era semplicemente un “outlaw”, un fuorilegge, come vuole la propaganda odierna: era anche l’espressione (oggi direbbero “terroristica”) del malessere di popoli estranei al nuovo potere, imposto dall’alto e con una guerra. Può aiutarci a capire una sfumatura positiva, ribellistica? Potrebbe se Black condividesse certe idee politiche. Racconta, in ogni caso, di aver letto diversa letteratura su James. Dixies sconfitti: evidentemente, sino alla trasformazione della loro protesta politica in puro banditismo, a un tratto. Pure nell’immaginario collettivo. Black potrebbe aver colto questa sfumatura. Onestamente, non posso dire che questo aspetto emerga con chiarezza dall’opera.

Il padre era un uomo silenzioso. Né chiesa né partito. Veterano della guerra civile, solitario. Sangue scozzese e irlandese. Jack, lasciata la scuola delle suore, torna in casa; fa finta, per un po’, di frequentare un’altra scuola, prega sempre meno e comincia a lavorare per Cy, in un bar. Cy è amico del padre. Un gran giocatore di poker, con molta esperienza nel west.

Quando Jack e il padre si trasferiscono a Kansas City, le ripetute assenze dell’adulto consegnano – stando a questo diario – il ragazzo a esperienze sempre meno edificanti. Pure animato dall’intento apprezzabile di lavorare, finisce per operare come copertura di bische clandestine. Hanno così inizio le prime disavventure, ampiamente documentate, con la polizia: sempre meno equivoche, sempre meno evitabili. Lascio ai lettori interessati il privilegio di esaminarle: questa è la criminalità del gioco, della prostituzione, dello spaccio, del consumo di droga, soprattutto dei furti periodici. Non manca molto a completare l’elenco. Del resto: “Quando iniziai a rubare avevo solo una vaga percezione del fatto che fosse sbagliato; lo accettavo come una cosa da fare perché veniva fatta dalla gente con cui stavo e inoltre era avventuroso ed eccitante. In seguito divenne un’occupazione quotidiana, da svolgere a sangue freddo, e mentre lo affrontavo in modo metodico, accettando i pericoli e le privazioni che comportava, ero del tutto consapevole della gravità delle mie trasgressioni (…) Ho continuato a farlo per anni” (p. 249; segue filippica sul mettersi nei panni delle vittime… e definizione forse involontaria del furto come “lavoro”).

Passo agli aspetti notevoli, per ragioni sociali, storiche e linguistiche, di questa sua esperienza. Cominciamo dai penitenziari: le “casone”, ossia “Big house”, nel gergo della malavita. “Quando i cancelli della prigione ti inghiottono provi un senso di impotenza, sei tagliato fuori dal sole e dai fiori del mondo ma, se hai fegato, quella sensazione è destinata a sparire in fretta. C’è chi perde la speranza. Io sono certo di non averlo fatto” (Nove, p. 111). Interessante scoprire che allora “Un nome sul registro di una prigione in genere non significa nulla. Sebbene in seguito conobbi a fondo George, non venni mai a sapere da lui il suo cognome o dove fosse nato. Chiedere cose come queste nella malavita significa far sorgere dei sospetti. Tutti i criminali le nascondono con cura e si offendono per le domande” (pp. 114-115).

Le attività principali erano agricoltura e giardinaggio, poker e pallacanestro. La possibilità di conquistare la fiducia dei malavitosi dipendeva, come prevedibile, dalla “lealtà” dell’imprigionato. Chi non tradiva la banda era uomo di fiducia. Dinamica odiosa ma plausibile. Si facevano buone amicizie: solide. Destinate, anche, ad aiutare nella corruzione dei giudici, sembrerebbe piuttosto diffusa, nei processi a venire.

Scopriamo adesso cosa significava all’epoca il vagabondaggio e chi erano gli yegg. Si vagabondava, regolarmente, sui treni. Ma non solo. Ad esempio, a p. 76 Black incontra due cinquantenni, tute da lavoro pulite, camicie blu e scarpe buone: “Un mese dopo avrei saputo classificarli correttamente come vagabondi professionisti, troppo vecchi per i treni, contenti di percorrere le star routes o le strade di campagna, dove di rado veniva rifiutato il cibo, e di dormire nei loro stracci, o coperte, sotto le stelle”. La nota aiuta a decifrare “star routes”: tratte coperte dal servizio postale tramite carrozze o mezzi alternativi al treno. Tra i galeotti, l’idea del vagabondo era più che positiva. “Gente migliore”.

“Il termine vagabondo (“bum”) non è affatto usato in senso riduttivo o dispregiativo. In quei giorni stava a indicare qualsiasi tipo di ladro itinerante. Ormai è da tempo caduto in disuso. Lo yegg di oggi è il vagabondo di vent’anni fa” (p. 113). Se ingenui e inesperti, costretti a lavorare, venivano chiamati “gay cat”, gatti allegri. Disprezzati. Yegg: vagabondo fuorilegge, quindi. Ladro itinerante. Nomade. Abbiamo notizie sull’etimo: “Si tratta di una corruzione del termine yekk, una parola tratta da uno dei tanti dialetti parlati a Chinatown, significa ‘mendicante’. Quando un hypo o un mendicante avvicinava un cinese per chiedergli qualcosa da mangiare, veniva salutato con l’esclamazione ‘yekk, yekk’. La malavita è veloce ad appropriarsi di strane parole e i vagabondi e i tossici a Chinatown si chiamavano tra loro yekk anni prima che il termine fosse portato sulla strada e messo in circolazione da mendicanti diretti a est. In pochissimo tempo si trasformò anche in verbo e yegg cominciò a voler dire ‘mendicare”. (pp. 174-175). Quindi, secondo Black per demerito di Pinkerton, il termine andò a significare altro: criminali da lavoro ‘pesante’, per estensione. Dell’attività di qualche yegg. In una banda di yegg, “un apprendista deve fare il lavoro duro e poco qualificato, proprio come se stesse imparando un qualsiasi altro mestiere da artigiano” (p. 131).

Ma attenzione. Anche tra i vagabondi c’erano enormi distinzioni. “Quando si deve tenere un raduno di vagabondi, i boschi vengono prima ripuliti da tutti gli estranei, i novellini, i dingbat, i whang, i blanket stiff, i jungle buzzard e gli scissor bill. (…) Una volta venivano fatti rotolare per il bosco barili di birra e i punk, giovani vagabondi, venivano mandati a procurarsi le micky, bottiglie di alcol. (…) Venivano bolliti gli abiti di tutti i partecipanti, ognuno si faceva la barba e talvolta si tagliava addirittura i capelli” (p. 134).

La nota ci aiuta, perché qui serve un glossario. Micky, bottiglia d’alcol da cinquanta, costo mezzo dollaro. Dingbat, vagabondo squattrinato, che spesso vive a scrocco; Whang, termine incerto, prob. riferito a ladri disposti a usare la violenza; Jungle Buzzard, vagabondi, spesso anziani, che vivono chiedendo l’elemosina ad altri vagabondi negli accampamenti dei boschi; Scissor Bill, vagabondo ottimista, illuso di poter mutare la propria condizione. Per capire chi fossero i Blanket Stiff è necessario passare a p. 218, laddove si legge: “I braccianti venivano chiamati Blanket Stiff o “gatti allegri” e venivano spogliati dai loro soldi secondo un processo noto come ‘gattonaggio’” (seguono dettagli, collaborazione yegg-frenatori, spartizione equa dei denari, etc). Tutto questo mi fa pensare a quanti nomi diano certi popoli alla neve, capaci come sono di riconoscere decine di sfumature differenti. La lingua di un popolo ne spiega l’essenza. Autentica.

Non mancano notizie su New York: “Quasi tutti i ladri appartengono a bande: gli irlandesi, gli ebrei e i dago. Si combattono l’un l’altro, ma si alleano contro chi viene da fuori, soprattutto se arriva da ovest, e ci mettono un minuto a riconoscerti (…)” (p. 217). “Dago” è l’italiota emigrato (all’inglese si riserva il neutro “Cousin Jack”, cfr. p. 185). Sulla situazione di NY, cfr. “Gangs of New York”. A latere, segnalo notizie sul “chinook”, la lingua di 300 parole creata nella baia di Hudson, dai commercianti, per semplificare i commerci tra le varie tribù indiane: cfr., ad es., p. 225.

Bene. Sarà chiaro, a questo punto, che al di là delle riflessioni autoriali sul sistema carcerario, sui suoi limiti e sulla necessità dei lavori forzati per i prigionieri, magari per la collettività (“socialmente utili”…), questo libro ha una prepotente importanza per il suo valore di documento storico, sociale e politico. Racconta un’America decisamente poco indagata, accuratamente nascosta dalla contemporaneità, ben poco uniforme e ancora politicamente scissa. Un’America piena di vagabondi, di ogni ordine e grado: e in cui pareva plausibile avallare il furto, per quanto anomica era quella società e quanto violenta la sua formazione. Sicuramente da leggere: e da conservare, nel tempo, per decifrare le origini di certe dinamiche sociali e culturali degli States. States e Canada spariti, nell’arco di settant’anni.

Possibile? Oppure…

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Jack Black (1871 – 1932), scrittore americano, paladino degli emarginati.

Jack Black, “Non c’è scampo”, Alet, Padova 2006. Traduzione di Federica Angelini. Prefazione di William S. Burroughs. Risvolto di Massimo Carlotto.

Prima edizione: “You Can’t Win”, USA, 1926.

Gianfranco Franchi, settembre 2007.

Prima pubblicazione: Lankelot.